◻︎

【不整脈ナビ】#6 活動電位とは?心臓の電気のしくみ

心臓は脳や神経の支配は受けずに、自発的に活動します。

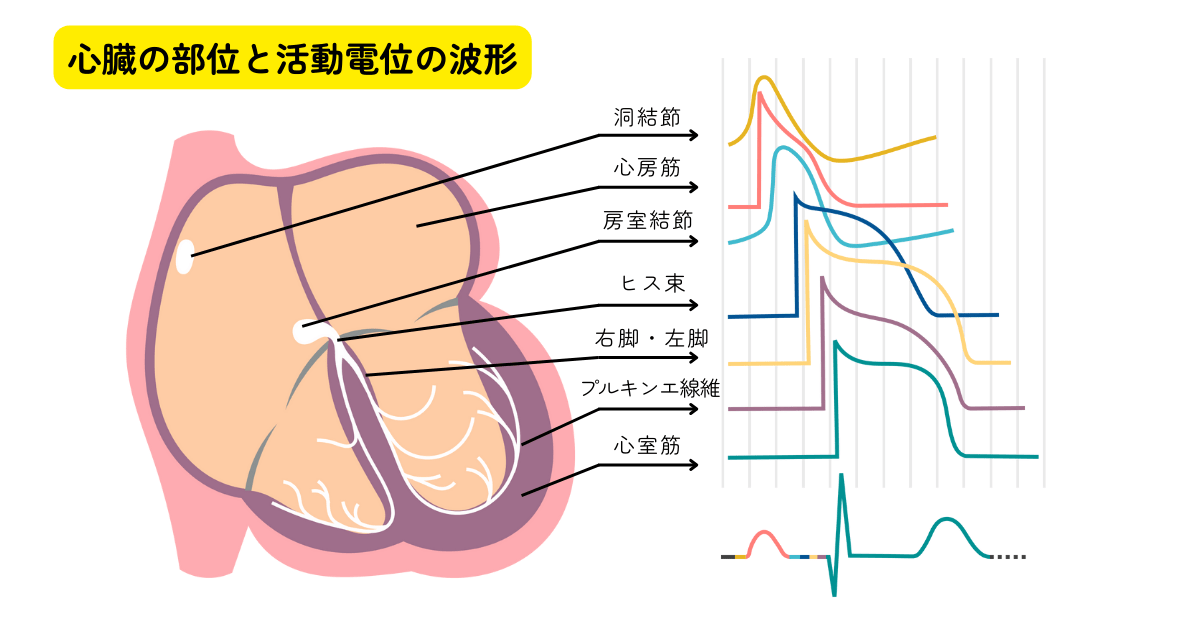

自発的な発電は洞結節で行われ、発生した電気は心筋(心房筋や心室筋)や刺激伝導系(房室結節〜ヒス束〜右脚・左脚〜プルキンエ線維)を通って広がります。

それぞれの場所でどのような電気現象が発生しているかを見てみましょう。

活動電位とは?

活動電位とは、細胞膜で発生した電位の変化です。

細胞の内側と外側は細胞膜で隔てられていますが、実は内外で電位差が生じています。電解質(イオン)が通過することで細胞膜の電位差が変化します。この電位の変化を活動電位と言います。

以下のリンクを参照して作図

心臓内では電気信号が伝わっていきますが、それぞれの部位で発生する電気信号(活動電位)の波形が異なります。関わるイオンチャネルが違うからです。

抗不整脈薬を使用する際にどこをターゲットにするのかが重要です。まずは、心臓のそれぞれの部位で電気信号がどのように発生しているのかを理解しましょう。

活動電位は心臓の部位によって、電位の波形が異なります。代表的な波形である「心室筋の活動電位」と「洞結節の活動電位」について知っておきましょう。

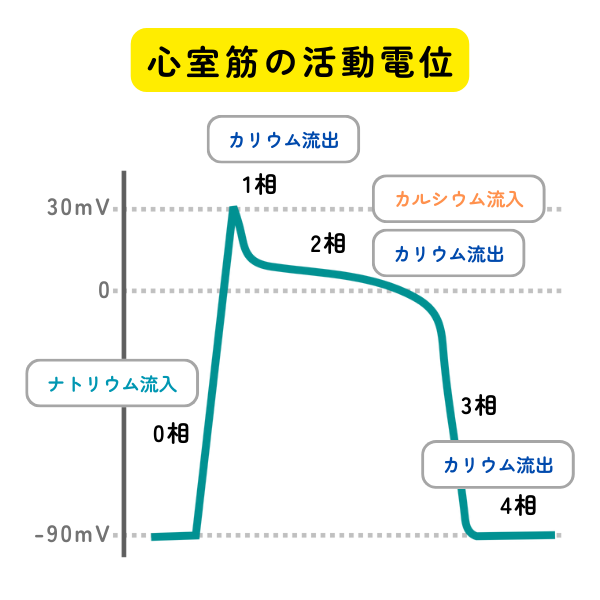

心室筋の活動電位

安定した電位の状態(4相)で、隣の細胞から活動電位が伝わるとナトリウムチャネルが活性化し、細胞内へナトリウムが一気に流入します。

電位がプラスに向かいます。

ナトリウムチャネルが不活性化し、カリウムチャネル(Itoチャネル)が一過性に開いてカリウムが細胞外にでます。

電位がわずかにマイナスに向かいます。

カリウムチャネル(Iks)からカリウムが細胞外に出ながら、カルシウムチャネル(L型)からカルシウムが細胞内に入ります。

電位がしばらく平衡状態を保ちます。

ここで細胞に入ってきたカルシウムがきっかけとなり心筋細胞が収縮します。

カルシウムチャネル(L型)が閉じますが、カリウムチャネル(Iks)は開いています。しばらく電位がマイナス方向へ向かい、それに誘発されて他のカリウムチャネル(IKr、IK1など)が開いて、一気にマイナス方向へ電位が向かいます。

電位がマイナスの状態で安定します。この電位を静止膜電位と言います。

ナトリウム・カリウムポンプ(Na-K ATPase)により、細胞外にナトリウム、細胞内にカリウムを移動させます。ナトリウム3つとカリウム2つが交換されるので、細胞内は電位が下がります。

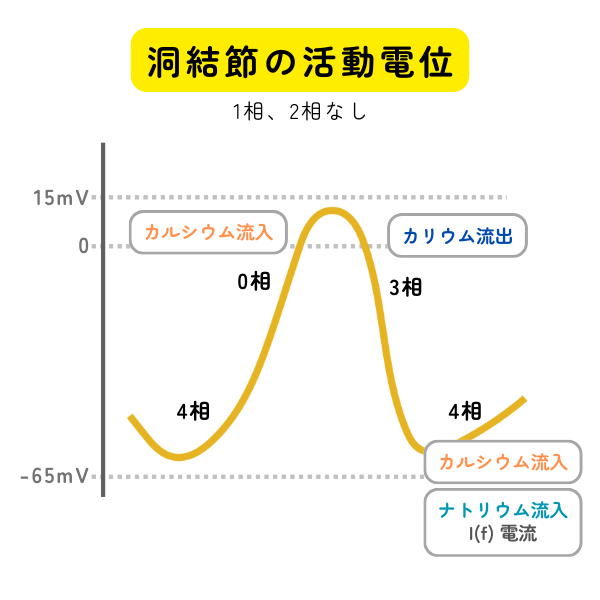

洞結節の活動電位

心臓は脳や神経の支配は受ずに、自発的に活動します。自発的な発電は洞結節で行われています。洞結節の活動電位は、3つの段階に分けられます。心筋で見られた1相、2相はありません。

HCNチャネルは、面白い “funny”電流を生成します。この電流を If 電流と言います。

具体的にはHCNチャネルを主にナトリウムが通過し、徐々に細胞膜の電圧が上がっていきます。ゆっくり電圧が上がりながら、カルシウムチャネル(T型)が活性化します。

4相で徐々に電位があがり、閾値を超えると別のカルシウムチャネル(L型)が活性化し電圧はさらに上がります。

1相、2相はありません。電圧が上がるとカリウムチャネル(電位依存性)が活性化し、カリウムが流出し電圧が下がります。

4相へ移行します。

心室筋と比較して、4相の電圧は浅く、引き続く0相への脱分極が(急激ではなく)スムーズに移行します。0相の立ち上がりは比較的ゆっくりで、活動電位のピーク後はなだらかに3相へと続きます。

房室結節も同じような形態を取ります。

交感神経が活発になると、洞結節のβ1受容体に働きかけることで If 電流が活発になり電圧が上がり安くなって4相が短くなり、心拍数が上がります。

逆に副交感神経が活発になると、洞結節のM2受容体に働きかけて If 電流が落ちて、4相が長くなって心拍数が低下します。

『不整脈ナビ』

基礎編

-

【不整脈ナビ】#1 不整脈とは?脈の乱れを正しく理解

不整脈とは 正常の脈とは 心臓は一定のリズムで拍動しています。 そして、運動したり感情的になることで脈拍が増え、安静にしたり眠っている間に脈拍は減ります。この生… -

【不整脈ナビ】#2 健康診断で指摘されやすい心電図異常

健康診断・人間ドックで心電図異常!と言われるとドキッとすると思います。健康診断を受ける意味は、病気を早期に発見することです。まずは焦らずにどんなことが考えれ… -

【不整脈ナビ】#3 不整脈を防ぐ生活習慣

「不整脈を持っている」ということは、 不整脈が起こるような基質を持っていることを意味します。 不整脈が引き起こされるきっかけがわかっている方(アルコール飲むと… -

【不整脈ナビ】#4 いろいろな心電図計〜検査でみつける不整脈〜

不整脈の診断は心電図で行われます。 不整脈が発生していない時の心電図をみても診断はつきません。不整脈にも持続するタイプとたまに出るタイプがあります。たまに出る… -

【不整脈ナビ】#5 検脈をしよう〜不整脈の自己管理〜

不整脈がどのくらい出ているのかは自分でしかわかりません。症状があれば病院で心電図をとることになりますが、症状がなくても不整脈を持っている方はたくさんいます。 … -

【不整脈ナビ】#6 活動電位とは?心臓の電気のしくみ

心臓は脳や神経の支配は受けずに、自発的に活動します。 自発的な発電は洞結節で行われ、発生した電気は心筋(心房筋や心室筋)や刺激伝導系(房室結節〜ヒス束〜右脚・… -

【不整脈ナビ】#7 頻脈性不整脈ってなに?

脈拍が速くなった状態を頻脈と呼びます。一般的に正常とされる脈拍数は1分間に60回から100回になります。なので1分間に100回以上になった状態が頻脈です。 頻脈性不整… -

【不整脈ナビ】#8 徐脈性不整脈ってなに?

脈拍が遅くなることで症状がある場合は、なんらかの対応が必要です。その方法は頻脈性不整脈の対応とは異なりまります。 脈が遅い!と気づいたら 脈拍が少なくなった状…